群馬県富岡市・大久保の弘法井戸

水汲み場の長時間の占有、違法駐車はお控えください。地域の皆さんのご理解があっての水汲みです。節度ある水汲みをお願いします

2023.04.02

水量はまあまああるが、水汲みには不向き

カーブ状の道路の一角にあります。四阿や池もあり、きれいに整備されています。

採水口は一つで水量はまあまあありますが、口が幅広かつ受けまでの距離が短いので水汲みはしにくいです。容器を受けに沈めればいいのですが、受けには藻があって心理的にも水汲みがしにくいです。

せっかくきれいにつくってあるのに残念です。受けが深いために清掃がしにくいのではないかと思います。

受けは三段構成になっており、徐々に低い位置に流れます。

かつては地域の貴重な水場

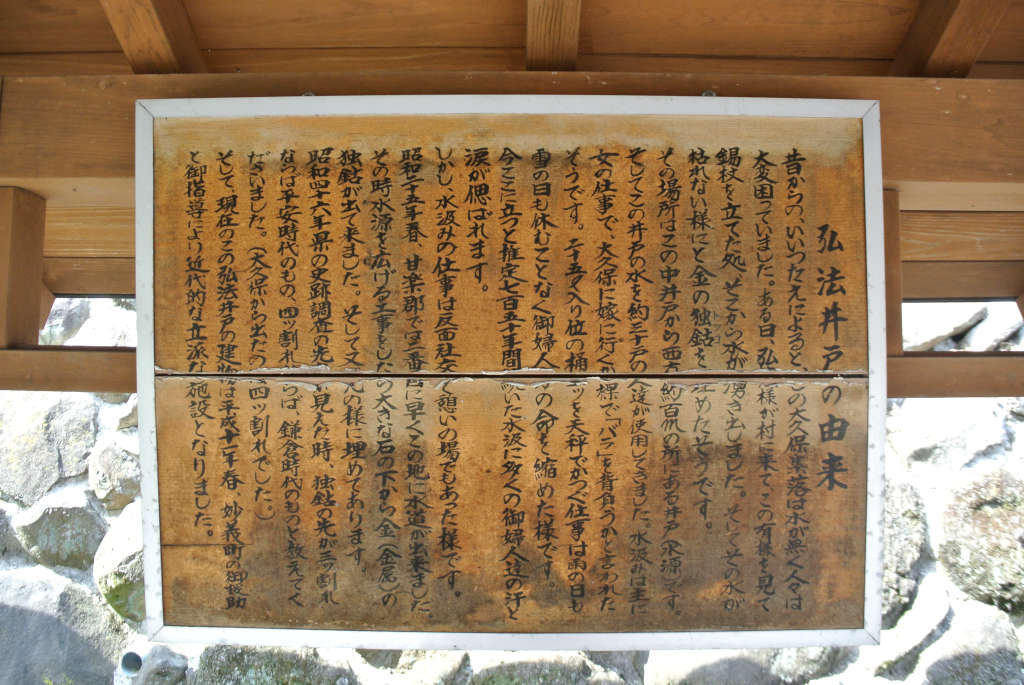

由緒書きがありましたので全文書き起こしておきます。看板が中央で上下にわれてしまっており、境目のところがちょっと不正確です。

飾り気のない素朴な文章で、水場の使われ方がよく表現されていると思いました。

昔からのいいつたえによると、この大久保集落は水が無く人々は大変困っていました。ある日、弘法様が村に来て、この有様を見て錫杖を立てた処、そこから水が湧き出しました。そしてその水が枯れない様にと金の独鈷を埋めたそうです。

現地の看板より

その場所はこの中井戸から西方約百mの所にある井戸(水源)です。そしてこの井戸の水を約三十戸の人達が使用してきました。水汲みは主に女の仕事で、大久保に嫁に行くか裸で「バラ」を背負うかと言われたそうです。二十五L入くらいの桶二ツを天秤をかつぐ仕事は雨の日も雪の日も休むことなく御婦人方の命を縮めた様です。

今ここに立つと推定七百五十間続いた水汲みに多くの御婦人達の汗と涙が偲ばれます。

しかし、水汲みの仕事は反面社交と憩いの場でもあった様です。

昭和二十五年春、甘楽郡では二番目に早くこの地に水道が出来ました。その時水源を広げる工事をしたら大きな石の下から金(金属)の独鈷が出て来ました。そして又元のように埋めてあります。

昭和四十六年県の史跡調査の先生が見えた時、独鈷の先が三ツ割れならば平安時代のもの、四ツ割れならば、鎌倉時代のものと教えてくださいました。(大久保から出たのは四ツ割れでした。)

そして、現在のこの弘法井戸の建物は平成十一年春、妙義町の御援助と御指導により近代的な立派な施設となりました。

水源は100m西側にある

由緒書きに「西方約百mの所にある井戸(水源)」とあったので、もしかしたらまだあるのかも、と、探してみたらありました。

道路の土手の下に建屋があり保護されています。流石に勝手に中を見るわけにもいきませんので写真を撮るだけにしました。看板では「大久保簡水第一水源」となっています。

建屋の前には石碑があって「弘法大師御加持」とあります。

由緒書きによると工事をしたとききに独鈷がみつかり、また元のように埋めてあるのだそうです。なんかこういうのいいですね。

アクセス・駐車場

水場の前は比較的広いので路駐で良いと思います。

バス停のような看板がありますが、これは乗合タクシーの待合所のようです。名称は「大久保公会堂」となってます。

トイレはありません。

案内図

近くの湧き水/水汲み場

群馬県富岡市・大久保の弘法井戸からクルマで30分以内に行けそうな直線距離で半径10km以内にある湧き水/水汲み場です。

混んでいるときは近くの湧水で時間調整するのがオススメです。

コメントをいただけるとうれしいです