名無しの地下水さん、こんにちは。

深さによって、そんなに水が変わるのですか。

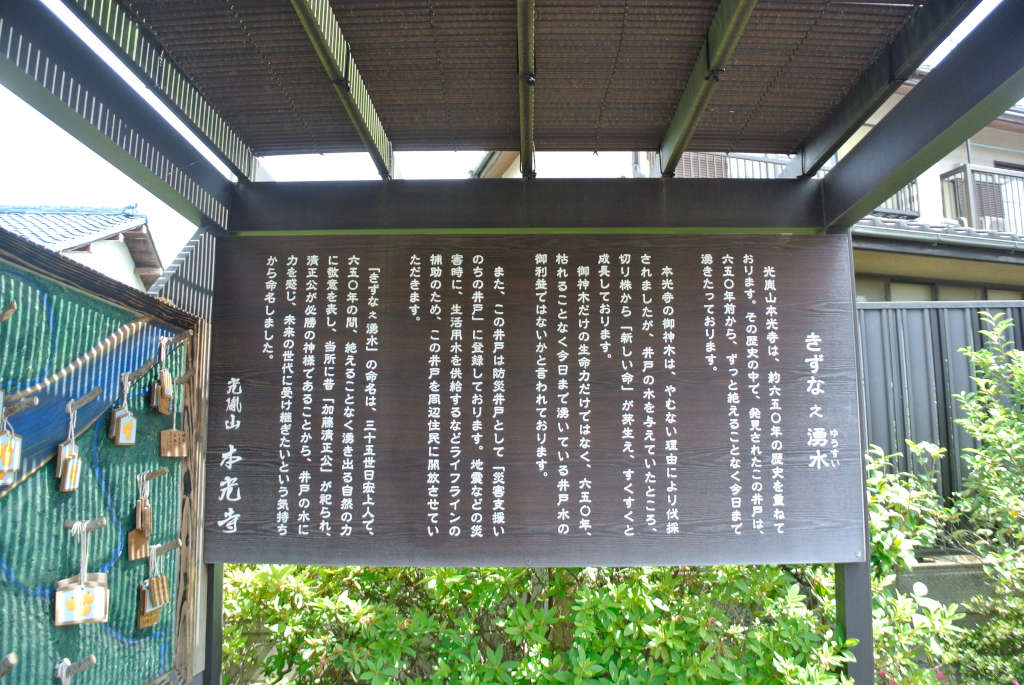

「きずな之湧水」は看板に「鉄サビ」とあったので設備のせいかと思ってましたが、もともと金気があるのかもしれませんね。

江戸川流域は地下水が豊富とのことですが、川の下流付近は標高が低いでしょうから水が集まりやすいのかな、とは思うのですが、川は伏流水を分断するもののように見えてしまいます。『護摩屋敷の水』はまさにこの思い込みによるものでした(その節は訂正ありがとうございました)。

私は小松菜も梨も大好きです。我が埼玉県は小松菜の生産量が全国2位のせいか安くて美味しいのですが、湧水で栽培することもあるなんて想像もしてませんでした。ますます小松菜が好きになりましたw

深大寺に非公開の源泉があるとは驚きです。湧水水源池として観光マップなどに掲載されているものとは別ってことですよね?

久留里近辺、国本の湧き水はどちらも湧き水マップで紹介してますし、その場で飲みましたが硫黄臭はまったく気づきませんでした。私がわかったのは下ノ代自噴水くらいです。

それにしても国本の湧き水が温泉試掘孔だったとは・・・。試掘孔ってそのままほったらかしにしてていいのですか?

いつも貴重な情報をありがとうございます!今後ともよろしくお願いします。

コメント、失礼致します。

江戸川流域の地下水は、鉄泉系の地下水が多いですね。

浅層(-5m)位の地下水は真水が多いですね。その辺りの層の地下水は湧水として湧き出します。

里見公園内の羅漢の井等がそれに該当します。

中層(-15m)位の地下水は関東ローム層の影響や江戸川流域の扇状地帯の地層中に受ける影響によって、鉄分が多くなり、鉱泉水となる地下水が多いです。

この中層の地下水は井戸水が多いですね。一部、被圧を受けて、自噴している井戸もあります。

柴又帝釈天の御神水がそれに当たります。

昔から、江戸川流域は地下水が豊富で、東京都側の江戸川区では、豊富な地下水位を利用した、小松菜栽培が江戸の頃からあり、千葉県側の市川市では、豊富な地下水を利用して、大規模な梨園や果樹園が作られてますね。

また、鉄泉系の鉱泉水は関東平野の武蔵野台地にも幾つか湧き出す所があります。

深大寺の源泉湧水(非公開)や深大寺水神園の自噴井戸(非公開)、小金井市の特定箇所6ヶ所などの湧水がそれに該当します。

また、深層(-95m以降)になると、植物化石が溶け込んだ、茶水系の古代水(冷鉱泉)や硫黄などの成分を含む、無色系のかん水などが産出されやすくなります。

特に南関東ガス田地帯の上総地方や房総地区に多いです。

久留里の自噴井戸もほんのり鉄臭や硫黄臭がすると思います。

特に市原にある、国本の湧き水(民家の庭先ではなくて、林の方)は温泉試掘孔から湧き出た自噴井戸で、無色系の硫黄臭がする、冷鉱泉です。